El Congo antes de la colonización

La República Democrática del Congo, situada en el corazón de África, es un país de vastas dimensiones y riquezas naturales. Antes de la colonización, existieron reinos como el del Kongo, que demostraban una organización política y social avanzada.

Sin embargo, la llegada de las potencias coloniales europeas, especialmente Bélgica bajo el rey Leopoldo II, transformó drásticamente la región. La explotación brutal y la violencia sistemática durante este período sentaron las bases de muchos de los conflictos actuales.

Colonización y explotación

La colonización belga impuso un régimen de explotación extrema. Se estima que, durante el dominio de Leopoldo II, la población congoleña se redujo en millones debido a las atrocidades cometidas. Esta violencia institucionalizada creó cicatrices profundas en la estructura social del país, cuyas consecuencias perduran hasta hoy.

La Herencia de la violencia

La colonización y la explotación no solo despojaron a los pueblos de sus recursos materiales, sino que dejaron cicatrices profundas en sus estructuras sociales y culturales. Cuando una comunidad ha sido sometida a un nivel extremo de violencia y opresión, el dolor y la rabia rara vez desaparecen sin más; se transforman, se reciclan dentro de la misma sociedad.

Es un patrón que hemos visto en muchas partes del mundo, incluyendo América Latina y África: cuando los hombres de una comunidad han sido sistemáticamente humillados, explotados y despojados de su poder, a menudo ese dolor se redirige hacia los más vulnerables dentro de su propio entorno, especialmente mujeres y niños.

El patriarcado, tal como lo conocemos hoy, fue reforzado por la colonización. Antes de la llegada de los colonizadores, muchas sociedades africanas tenían estructuras más equitativas en cuanto al poder y la participación de las mujeres. Había reinas, sacerdotisas, guerreras y lideresas con roles fundamentales en la comunidad. Pero la colonización impuso un sistema patriarcal aún más rígido, alineado con los valores europeos de la época, donde las mujeres eran relegadas a un papel subordinado.

Así, no solo se robaron tierras y recursos, sino que también se impuso una forma de opresión interna que sigue marcando a nuestras sociedades hoy en día. La violencia de la colonización no terminó con la independencia de los países africanos; simplemente mutó y se infiltró en las dinámicas sociales, perpetuando la opresión desde dentro.

El conflicto armado y la violencia de género

La RDC ha sido escenario de conflictos armados prolongados, especialmente en las regiones orientales como Kivu del Norte y Kivu del Sur. Estos conflictos han llevado a una crisis humanitaria de gran magnitud. Según Médicos Sin Fronteras, en 2023 se atendió a 25.166 mujeres víctimas de violencia sexual en todo el país, lo que equivale a más de dos pacientes cada hora. Este alarmante incremento refleja la utilización de la violencia sexual como arma de guerra y la vulnerabilidad extrema de las mujeres en estas zonas de conflicto.

Las guerras nunca han sido solo batallas entre ejércitos. Siempre han sido batallas contra los cuerpos de las mujeres. Desde la antigüedad hasta hoy, ellas han sido botines de guerra, armas estratégicas para humillar al enemigo, esclavas del conflicto.

En la Guerra Civil Española, muchas fueron violadas, perseguidas, señaladas por su ideología o simplemente por su género. En las guerras mundiales, la violencia sexual fue sistemática, desde los burdeles militares hasta los campos de concentración. Hoy, la historia se repite: en Sudán, las mujeres son secuestradas y convertidas en esclavas de guerra; en Ucrania, las violaciones se denuncian como parte de una estrategia militar; en el Congo, la violencia sexual es un arma tan poderosa como las balas. No importa la época, el lugar ni la causa: en cualquier guerra, el cuerpo de una mujer es siempre un campo de batalla.

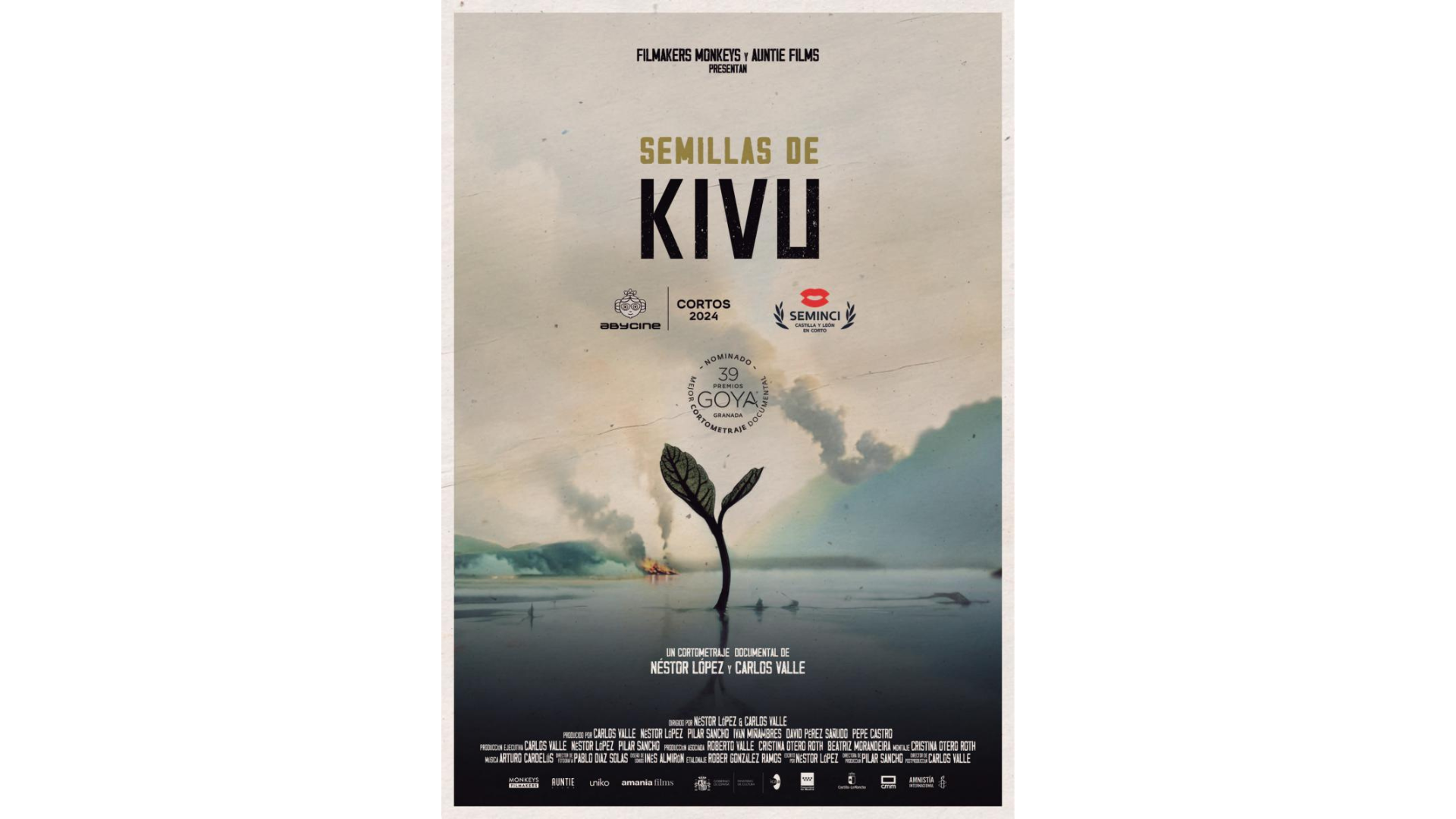

Análisis del documental «Semillas de Kivu»

El documental «Semillas de Kivu» aborda la realidad de las mujeres supervivientes de violencia sexual en la RDC, centrándose en su proceso de recuperación y reintegración social. Dirigido por Néstor López y Carlos Valle, el documental destaca la labor del hospital de Panzi, fundado por el Premio Nobel de la Paz 2018, Denis Mukwege.

Aunque la obra evita caer en la victimización, su corta duración limita la profundización en las causas estructurales del conflicto y en la implicación de actores internacionales en la perpetuación de la violencia.

Semillas de Kivu: una metáfora

El título del documental alude a los niños nacidos como resultado de violaciones en el contexto del conflicto. Estas «semillas» representan tanto el dolor de un pasado traumático como la esperanza de un futuro diferente. Sin embargo, es crucial cuestionar qué tipo de sociedad estamos cultivando para estas generaciones y cómo las dinámicas de poder y explotación actuales afectan su desarrollo.

La situación en la RDC es compleja y multifacética, con raíces históricas profundas y múltiples actores involucrados. Es esencial que la comunidad internacional reconozca su responsabilidad en la explotación de los recursos congoleños y en la perpetuación de la violencia. Solo a través de una reflexión crítica y acciones concretas podremos aspirar a un cambio real que beneficie al pueblo congoleño.

El conflicto en la República Democrática del Congo no es solo una tragedia humanitaria, es un negocio. Un negocio sucio que llena los bolsillos de multinacionales mientras deja muerte y sufrimiento en el camino. Empresas tecnológicas, automotrices y del sector energético dependen del coltán, el cobalto y otros minerales que se extraen del Congo a costa de la vida de su gente. No es casualidad que la guerra nunca termine. Detrás de cada enfrentamiento hay intereses que aseguran que la explotación siga su curso. Mientras el mundo disfruta de smartphones, coches eléctricos y baterías de última generación, en el Congo la gente muere en silencio. No hay transparencia, no hay justicia. Solo un sistema diseñado para que unos pocos ganen y millones pierdan.

Aplicar mis gafas Violeta Oscuro

Ver este documental como una persona negra, de origen africano, ha sido un ejercicio de reflexión profunda. Me conmovió la manera en que logró contar la historia sin caer en la victimización que suele teñir tantas narrativas sobre África. No hubo ese enfoque paternalista ni esa mirada de lástima que tantas veces empaña los relatos sobre nuestro continente. Fue simplemente la realidad, cruda, desnuda, pero digna.

Sin embargo, no puedo evitar preguntarme: ¿por qué el sufrimiento de estas mujeres no tiene reconocimiento internacional? ¿Por qué sus voces no resuenan con la misma fuerza que otras víctimas de guerra? Aquí, inevitablemente, entran en juego el racismo y la invisibilización histórica de la mujer negra. Como siempre dice Angela Davis, la intersección entre raza y género relega a las mujeres negras al último escalón de todas las luchas. Si aplicamos nuestras gafas violetas, vemos cómo el sistema sigue operando de la misma manera: no solo son las más afectadas por la violencia, sino también las más ignoradas.

Reflexionar sobre esto no es solo un ejercicio teórico. Es una llamada a mirar con más atención, a romper con la jerarquía del dolor, a exigir justicia con la misma contundencia, sin importar el color de la piel de quien sufre.

Fuentes consultadas:

- Médicos Sin Fronteras: «República Democrática del Congo: tratamos a más de dos víctimas de violencia sexual por hora»

- Pikara Magazine: «Las multinacionales financian el conflicto del Congo para conseguir los minerales»

- Wikipedia: «Minería de República Democrática del Congo»

- Amnesty International: «República Democrática del Congo: La minería industrial de cobalto y cobre para baterías está vinculada a abusos contra los derechos humanos»

- ACNUR: «El recrudecimiento de la violencia en el este de la RD Congo agrava la crisis humanitaria»