Desde los primeros días del cine, los villanos han compartido ciertos rasgos: amaneramiento, sofisticación, sarcasmo y una elegancia que los alejaba de la masculinidad normativa. Rasgos que, curiosamente, también han sido utilizados para representar, de manera indirecta, a la comunidad LGTBIQ+.

Esta tendencia no es casualidad. Durante décadas, Hollywood operó bajo restricciones que impedían la representación LGTBIQ+ positiva, lo que llevó a la codificación queer en los villanos. Esto no solo reforzó estereotipos dañinos, sino que también afectó la forma en que las personas queer crecieron viéndose en pantalla. Para entender mejor cómo la comunidad ha lidiado con la ausencia de referentes positivos, podemos remitirnos a La búsqueda de referentes pop y las infancias queer, donde se explora cómo las personas LGTBIQ+ han reinterpretado personajes cisheterosexuales en busca de representación.

El “Sissy Villain”: la feminización de la maldad

Uno de los recursos narrativos más comunes en el cine clásico es el villano afeminado. Este arquetipo, que surgió en los años 30, presenta antagonistas con gestos refinados y una personalidad exagerada, en contraste con los héroes masculinos tradicionales. Ejemplos incluyen al Capitán Garfio en Peter Pan, Scar en El Rey León, Jafar en Aladdíny Él en Las Supernenas. El problema no es que estos personajes sean leídos como queer, sino que la narrativa los presenta como manipuladores y desleales, reforzando la idea de que cualquier desviación de la masculinidad normativa es peligrosa.

Cuando ser queer es sinónimo de amenaza

El uso de códigos queer en la villanía no se limita a la estética. Durante el Código Hays, que prohibía la representación positiva de la homosexualidad en el cine, la diversidad sexual y de género se convirtió en un recurso narrativo para construir personajes turbios o moralmente ambiguos.

Ejemplos de ello son:

- La Sra. Danvers en Rebeca (1940), cuya fijación con su difunta señora roza lo erótico y la convierte en una antagonista obsesiva.

- Norman Bates en Psicosis (1960), cuya identidad transgresora es utilizada para reforzar su peligroso estado mental.

- Buffalo Bill en El silencio de los corderos (1991), un asesino en serie cuya identidad de género es distorsionada para causar terror.

Este tipo de representación, además de ser limitada, ha alimentado discursos transfóbicos y homofóbicos que asocian la diversidad de género y orientación sexual con lo siniestro, lo patológico o lo perverso.

De la marginación al icono: la reivindicación de los villanos queer

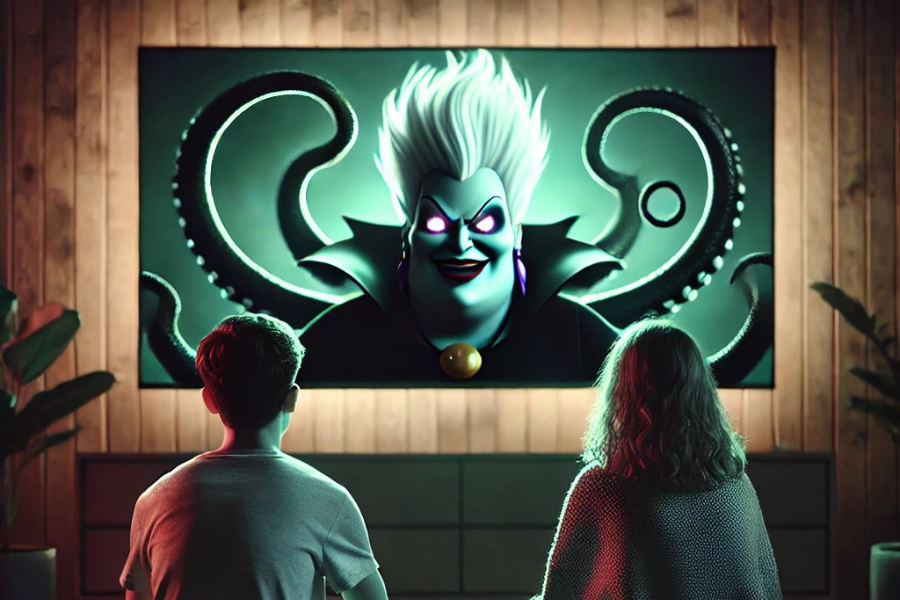

A pesar de la carga negativa de muchos villanos, la comunidad LGTBIQ+ ha encontrado en ellos una forma de resistencia. Personajes como Úrsula en La Sirenita, inspirada en la drag queen Divine, o Hades en Hércules, con su personalidad sarcástica y teatral, se han convertido en iconos queer.

¿Por qué? Porque en un mundo que históricamente ha negado representación positiva, los villanos ofrecen una alternativa: personajes poderosos, irreverentes y libres de las normas que los héroes deben seguir.

El problema no es que los villanos sean queer, sino que durante mucho tiempo, los personajes queer sólo podían ser villanos.

El futuro de la representación LGTBIQ+

Hoy el cine y la televisión han avanzado. Historias como Pose, Heartstopper o Euphoria muestran personajes LGTBIQ+ complejos, más allá de la villanía o el sufrimiento. Pero queda la pregunta: ¿por qué tantos personajes queer han sido villanos? Tal vez porque, en su rebeldía y extravagancia, desafían lo normativo, reflejando cómo la diferencia sigue percibiéndose como una amenaza.

No se trata de renunciar a estos personajes, sino de exigir más: diversidad que no solo habite los márgenes, sino también el centro de la historia. Porque crecer sin referentes no es conformarse, sino imaginar lo que aún falta por contar.