Si algo nos ha enseñado el feminismo es que la sociedad patriarcal ha sometido a las mujeres de incontables formas a lo largo de la historia, pero una de las formas más crueles (y eficaces) de hacerlo consiste simplemente en silenciar nuestras voces. De este modo, durante muchos, muchísimos siglos parecía que no había mujeres escritoras, científicas o artistas; nosotras hemos sido correctoras, ayudantes o musas en buena parte del relato.

Sin embargo, afortunadamente, las tornas han cambiado y la visibilización de los nombres femeninos es cada vez mayor, hasta el punto de descubrir todavía hoy a varias mujeres que se escondieron detrás de nombres masculinos para conseguir lo que querían o incluso triunfar en el ámbito profesional que quisieran. En el siguiente listado mostramos algunos de los infinitos ejemplos de mujeres que, haciéndose pasar por hombres o escondiéndose bajo el paraguas de un bien avenido matrimonio, lograron construir vidas “de éxito” (aunque en algunos casos hayamos tardado más de un siglo en darnos cuenta de la importancia de sus hazañas).

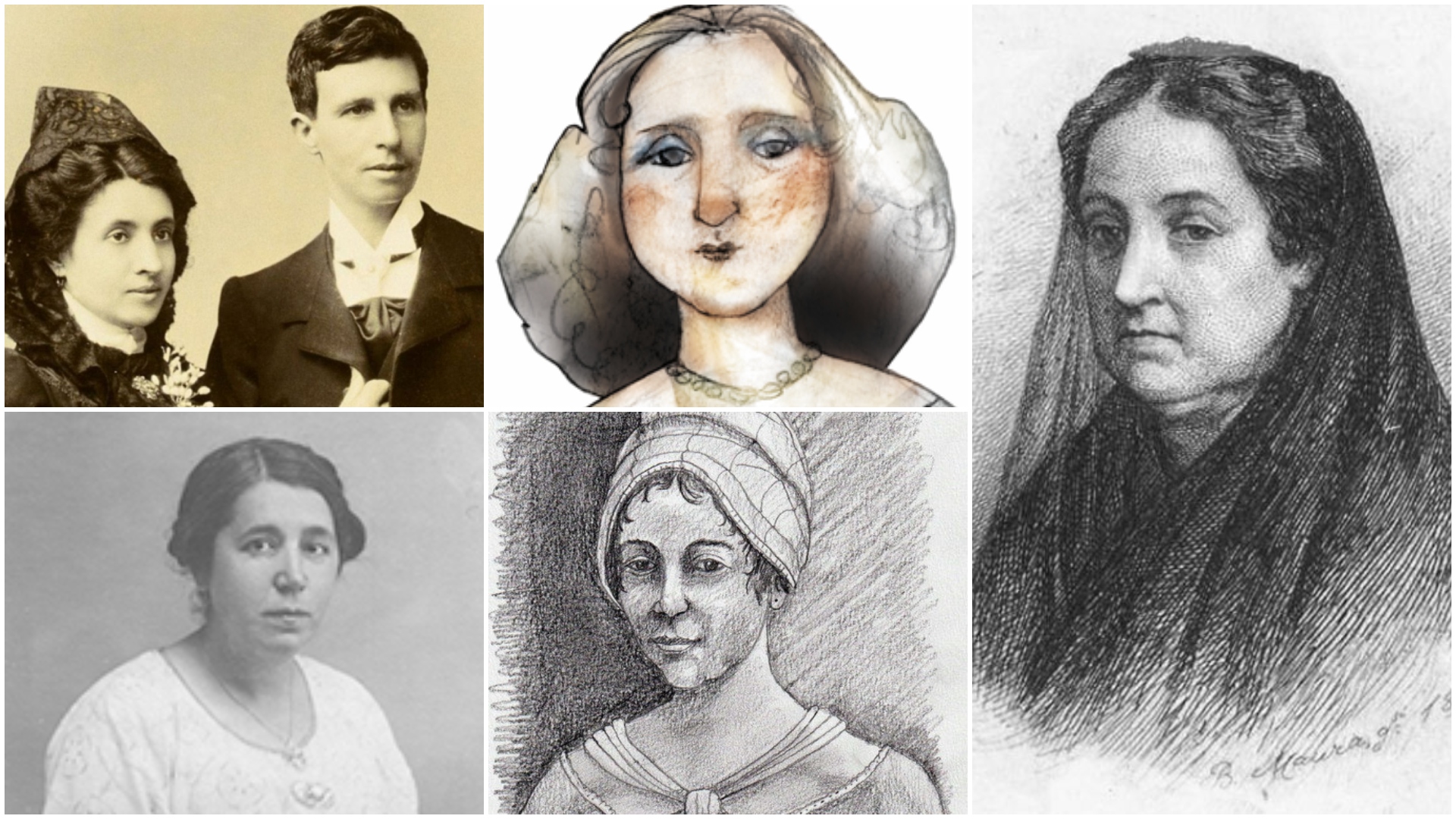

Elisa y Marcela: el primer matrimonio lésbico de la historia de España

Dos jóvenes gallegas que se casaron a principios del siglo XX protagonizan, posiblemente, una de las historias de amor más hermosas (y complicadas) jamás contadas. Tras conocerse en la Escuela Normal de A Coruña en torno a 1880, donde ambas se formaban como maestras, forjaron poco a poco un amor que las convertiría en heroínas sin quererlo. Amigas inseparables, no podían vivir la una sin la otra a pesar de que sus familias trataron de poner trabas a algo que parecía mucho más que amistad. Esta persecución familiar las llevó a exiliarse voluntariamente a sendas escuelas rurales para tratar de vivir su amor lejos de las miradas y las habladurías de la ciudad.

Un plan para poder casarse

Precisamente la vida en el rural les dio la oportunidad de urdir un novelesco plan en el que se peleaban a gritos frente a los vecinos, para así poder convencerles de que la llegada de Mario, un supuesto primo británico de Elisa, salvaría a la “pobre” Marcela de aquella tortuosa relación de amistad. Así, a principios del siglo XX, Elisa parte despechada a La Habana y Marcela y Mario anuncian su inminente boda: lo que nadie sabe pero todos sospechan es que ese joven de pelo corto y finísimo bigote esconde a una Elisa feliz porque cree haber engañado a todo el mundo.

En junio de 1901, tras recibir el bautismo de un cura que creyó a pies juntillas la historia del primo Mario, hasta entonces protestante, Elisa y Marcela se dan el “sí, quiero”. Sin embargo, la felicidad resultó efímera e incluso antes de llegar al pueblo en el que ambas habían ejercido como maestras fueron denunciadas a la Guardia Civil y acabaron protagonizando uno de los escándalos más seguidos por la prensa de inicios de siglo.

Huída y final incierto

Las jóvenes se vieron obligadas a huir a Portugal, donde comenzaron a construir una nueva vida que de nuevo se ve truncada por la persecución de las autoridades españolas tras dar a luz Marcela a una niña. Apoyadas por la sociedad portuguesa, logran ser liberadas y pueden huir a Buenos Aires, donde buscan la ansiada libertad que les permita vivir su amor sin esconderse. Allí Elisa se casa con un sexagenario como tapadera de su verdadera relación, que sigue ocultando y que acaba descubriéndose tras varios meses de convivencia en los que fingen que Marcela es una hermana de Elisa que se instala a vivir con los recién casados. Los celos del marido lo llevan a investigar y, al descubrir el falso matrimonio de su mujer y su supuesta hermana, las denuncia y el calvario vuelve a empezar.

Esta historia, por desgracia, acaba aquí, sin más información de la que nutrirse y dejando al único investigador de esta triste aventura, el catedrático de Teoría e Historia de la Educación Narciso de Gabriel, huérfano de un final que nunca se conocerá.

María Lejárraga: la dramaturga española eclipsada por su marido

Casada con un exitoso productor y director de teatro, la riojana María Lejárraga es conscientemente ocultada en las portadas de los libretos, en los que el nombre de su esposo, Gregorio Martínez Sierra, es el que figura como “autor, director y productor” de cada obra. Su verdadera historia salió a la luz hace veinticinco años, y fue llevada al teatro por la dramaturga catalana Vanessa Montfort en 2019.

Obras y anonimato obligado

Entre sus obras más célebres se encuentra Canción de cuna, perteneciente a El amor brujo, y este anonimato obligado fue lo que llevó al Centro Dramático Nacional a encargar la obra biográfica a Montfort. Según ella misma contaba en una entrevista a eldiario.es poco después del estreno de Firmado Lejárraga, el “tándem de éxito” que formaba con su marido fue la clave para mantener en secreto la autoría de las obras, aunque esto en ningún caso disculpa que se silenciase a la autora.

La dramaturga catalana hablaba en aquel momento de que Lejárraga fue una verdadera luchadora feminista, que tuvo que exiliarse en dos ocasiones: primero a Francia para huir de la crisis de su matrimonio y más tarde a Argentina (tras pasar por varios países) con motivo de la Guerra Civil Española. A este último exilio se sumó un figurado “exilio de la memoria” que mantuvo prohibida la firma de la riojana hasta el fin de la dictadura y que más tarde la olvidó en un cajón hasta el año 2000, cuando se publicó por fin en España la autobiografía que la reconocía como autora de muchos de los libretos firmados por su marido.

Isabel Zendal: la primera enfermera en misión humanitaria

Quizás Isabel Zendal es a día de hoy una de las mujeres españolas más reconocidas del siglo XIX, pero no fue hasta 1950 cuando la Organización Mundial de la Salud reconoció su inestimable trabajo, a pesar de que la ‘Expedición Balmis’ llevaba ya dos siglos siendo una de las hazañas médicas más importantes de la historia. La gallega, enfermera de profesión, trabajaba en un orfanato de A Coruña cuando el doctor Francisco Javier de Balmis requirió sus servicios: la embarcaría con él para llevar la vacuna de la viruela al otro lado del Atlántico.

El trabajo del doctor Balmis, ampliamente reconocido ya en la época en la que lo llevó a cabo, consistía en llevar a bordo de una embarcación a varias criaturas infectadas de viruela como “transportes vivos” de la vacuna. Sin embargo, en la expedición de prueba que realizó de Madrid a Coruña, uno de los cinco niños huérfanos que portaban el virus falleció, por lo que el médico se dio cuenta de que necesitaba una enfermera que se hiciese cargo de aquellos niños y niñas durante el peligroso (y largo) viaje a las colonias de ultramar.

La expedición Balmis

De este modo, llegó hasta Isabel Zendal, que se enroló en aquella expedición con su propio hijo a bordo de un barco que finalmente acabaría dando la vuelta al mundo y haciendo historia: los 22 niños y niñas que portaban la viruela lograron vacunar a medio millón de personas. Tras la expedición, Isabel y su hijo se quedaron en México y su labor tardó más de un siglo en ser reconocida, a pesar de que el doctor Balmis sí hablaba de ella en sus informes: llegó a darle hasta seis apellidos diferentes.

María Andresa Casamayor y de la Coma: la escritora del primer texto matemático escrito por una mujer en España

Maestra de niñas, matemática y escritora, María Andresa Casamayor es la primera española que publicó un manual científico: Tyrocinio aritmético, instrucción de las cuatro reglas llanas… se publica en 1738, cuando María Andresa tiene solo 17 años. Lo curioso es que se ve obligada a firmarlo con un seudónimo masculino, Casandro Mamés de La Marca y Araioa, que resulta ser un anagrama de su verdadero nombre.

De esta científica se conserva muy poca información, debido a la época en la que vivió y a que tras el fallecimiento de su padre tuvo que trabajar para ganarse la vida, pues ni se casó ni se hizo monja. La Biblioteca Nacional conserva el único ejemplar que existe a día de hoy de la única obra de la joven matemática, que fue reconocida ya en el siglo XXI y cuya historia está empezando a ser descubierta todavía ahora.

Cecilia Böhl de Faber: la prolífica escritora que se ocultó bajo el éxito de Fernán Caballero

Quizás Fernán Caballero, autor(a) de La Gaviota, es uno de los casos de “mujeres ocultas” que más se conoce en España, probablemente porque es uno de los pocos (sino el único) que aparecía ya hace años en los libros de texto escolares. Hija de una española afincada en Suiza y un alemán absolutista, Cecilia Böhl de Faber adoptó el seudónimo de Fernán Caballero cuando decidió publicar por capítulos su obra cumbre en El Heraldo: su apellido alemán y su miedo a ser rechazada por ser mujer tomaron la decisión por ella de autoproclamarse un hombre español, con el fin de dar credibilidad a sus publicaciones.

En realidad, la decisión de publicar aquella primera novela, que había escrito originalmente en francés, llegó por las dificultades económicas que atravesaba su familia. Tras esta primera publicación, los títulos siguieron llegando bajo el nombre de Fernán Caballero, y acabó convirtiéndose en una de las pioneras del costumbrismo en España. Su prolífica producción cesó abruptamente en 1859, tras enviudar por tercera vez a los 63 años.

El caso de Böhl de Faber es realmente curioso, puesto que ya en la época en la que vivió fue aceptada por la alta sociedad como una gran escritora, llegando a recibir elogios de la Corte, provenientes del rey Francisco de Asís. Este favor del rey la llevó a vivir en el Alcázar de Sevilla, donde recibió la triste noticia del suicidio de su último marido, apesadumbrado por la estafa de un socio de negocios y completamente arruinado. Allí termina sus días, sin volver a publicar y dedicándose a su otra pasión, que la convertiría en una de las más importantes coleccionistas y estudiosas del folklore de la época.